Votre création d'entreprise à 0€, difficile de faire moins cher ! J'en profite

Le report d’une Assemblée Générale

L’assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’approbation des comptes de l’entité doit se tenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice social. Cependant, il est possible de proroger la date de la tenue d’assemblée Générale en effectuant une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce.

Comment effectuer sa requête ?

L-Expert-Comptable.com vous offre la création de votre entreprise Prenez rendez-vous pour discuter avec nos conseillers

Le guide ultime pour créer sa boîte sans problèmes.

Télécharger

- Assemblée générale : formalisme et utilité

Aides à la création : Créez votre société gratuitement avec L-Expert-Comptable.com !

Nos équipes vous conseillent et vous renseignent sur toutes les aides disponibles pour la création de votre entreprise.

- Démarches initiales

- Formalités déclaratives

- Reconnaissance d’utilité publique

- Financer votre association

- Gérer les collaborateurs de votre association

- Faire évoluer votre association

- Loi du 1er Juillet 1901 et liberté d’association

- Les différentes formes d’association

- Personnes mineures dans l’association

- Responsabilité pénale et civile

- Foire aux questions (FAQ)

- Ressources de l’association

- Réglementation comptable

- Fiscalité applicable aux associations

- Droits d’auteur, presse associative et déclarations nécessaires

- Gestion des conflits et médiation

- Locaux de l’association

- Manifestations et voyages

- Numérique pour les associations

- Démarches administratives

- Groupements d’employeurs

- Soutiens aux associations employeuses

- Définition du bénévolat

- Assurances et protection sociale

- Bénévolat des étudiant·es

- Compte d’Engagement Citoyen

- Congés et autorisations d’absence au bénéfice du bénévole

- Cumul des statuts

- Formation continue (CFGA et VAE)

- Remboursement des frais et chèques repas

- Structures au service des associations et des bénévoles

- Guid’Asso

- Rentrée des associations

- Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA)

- Compte d’Engagement Citoyen (CEC)

- Simplifications associatives

- Soutien de l’Etat hors AAP

- VAE Bénévole

- Appels à projets de l’Etat

- Affectation sociale de biens immobiliers confisqués

- JeVeuxAider.gouv.fr par la Réserve Civique

- Accompagnement en territoire

- Etudes & Rapports

- Exemples inspirants

- Outils et méthodes

- Parcours « Alliances & Territoires »

- Actualités juridiques

- Actualités du monde associatif

- Financements privés

- Institutions et acteurs associatifs au niveau européen

- Subventions, marchés publics et aides d’état

- Association européenne

- Vie du HCVA

- Avis rendus par le HCVA

- Les subventions aux associations

- Le fonctionnement de votre association

- Les mesures pour les associations employeuses

- Les mesures en matière d’engagement

- Les mesures spécifiques

- Le kit gratuit pour votre association

- Guides pratiques

- Travaux de l’INJEP

- Essentiels de la vie associative

- DataAsso, pour tout connaitre sur les associations

- Travaux des autres producteurs de données

- Vie associative

- Info-coronavirus

- Report ou tenue des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour (…)

Report ou tenue des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour comprendre

Publié le : mercredi 29 avril 2020 - Modifié le : mardi 1er juin 2021

Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 ont permis aux responsables associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives. Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Un schéma explicatif résume ces ordonnances.

Le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 a prorogé la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 30 novembre 2020. Il a porté également prorogation jusqu’à la même date du 30 novembre 2020 de la durée d’application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

En application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 les proroge jusqu’au 31 juillet 2021.

Télécharger le schéma applicable à compter du 12 mars 2020 (format pdf)

Télécharger le schéma applicable à compter du 3 décembre 2020 (format pdf)

Depuis le 19 mai 2021 , les AG peuvent se dérouler :

– en présentiel si elle se déroule dans un ERP autorisé à accueillir du public (ex : salle des fêtes ou de réunions), en respectant une jauge réduite (35% de la capacité d’accueil jusqu’au 9 juin, 65% entre le 9 et le 30 juin), avec un public assis (1 siège sur 2 laissé libre), dans la limite de 800 personnes et en respectant le couvre-feu ;

– à distance si l’organisation en présentiel ne permettrait pas de respecter ces mesures et gestes barrières,

– via une consultation écrite (nouvelle mesure entrée en vigueur au 3 décembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021).

Télécharger le schéma "réunir ses instances statutaires entre mai et septembre 2021" ou le schéma "comment organiser mon assemblée en présentiel en mai 2021

Les modalités : le PV doit mentionner le recours aux facultés dérogatoires prévues par les ordonnances. Dans le cadre d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, il est toujours possible de prévoir le vote par procuration avec instruction de vote même si les statuts n’ont pas prévu cette possibilité de mandat.

Les risques des moyens de télécommunication :

- prouver la participation à distance de membres qui ne signent pas une feuille de présence ;

- authentifier les membres qui participent à une consultation électronique par main levée virtuelle, écrite, ou visible en visio conférence ;

- garantir la sincérité des décomptes et donc des résultats ;

- justifier que l’absence de débats oraux n’a pas altéré la compréhension et le consentement des membres.

Dans ces cas, les associations peuvent s’inspirer des pratiques développées par les grandes sociétés (contenu du formulaire de vote à distance à envoyer, documents annexes, bulletin de vote, délais d’envoi, etc.). Il existe des prestataires spécialisés dans l’organisation pratique d’un tel vote (ex : alphavote, LegaVote, neovote, gs-vote.fr, easyquorum, slibvote, gedicom.fr, survey monkey, ...). Le risque mesuré a donc un coût.

recommander

Saisir une adresse email au format [email protected]

Recommander

Dans la même rubrique

Passe vaccinal et associations, les restrictions sanitaires en janvier 2022 : adaptation des activités associatives, associations et crise covid-19, associations employeuses, crise du coronavirus.

Association : comment reporter une assemblée générale ?

Au vu des mesures sanitaires relatives à l’épidémie de coronavirus, est-il possible de reporter une assemblée générale d’association ? Si oui, comment procéder ?

Chaque année, les 6 premiers mois sont une période décisive pendant laquelle sont prises des décisions importantes pour le fonctionnement et la gestion d’une association. En effet, c’est lors de ce premier semestre qu’ont lieu les assemblées générales d’association. Cependant, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, certains organismes rencontrent quelques difficultés quant à la tenue de leur assemblée générale. Heureusement, des ordonnances légales leur permettent, soit de reporter, soit de modifier les modalités de tenue de ces réunions importantes.

Organiser une assemblée générale en présentiel

Il est possible d’opter pour une organisation en présentiel d’une assemblée générale d’association. Toutefois, pour ce faire, il existe quelques règles à respecter.

Tout d’abord, l’assemblée générale doit avoir lieu dans un espace privé ou dans un établissement disposant d’une autorisation d’accueillir du public.

Ensuite, l’accueil est limité à 800 personnes. Aussi, il est essentiel de respecter la distanciation physique ainsi qu’une jauge réduite.

Enfin, il existe des gestes barrières à respecter, notamment le port obligatoire de masque, un lavage régulier des mains ou encore la limitation de contact physique.

Organiser une assemblée générale à distance

Pour une assemblée générale d’association à distance, il est possible d’avoir recours à l’une des deux options suivantes :

- Une réunion en visioconférence ou en audioconférence en utilisant WhatsApp, Skype ou encore Zoom ;

- Une réunion par voie de consultation écrite ou par voie de message électronique.

Pour cette seconde option, il est impératif que le texte de proposition de décisions, le bulletin de vote ainsi que tout autre document nécessaire à la tenue de l’assemblée générale soient parvenus aux membres avant ou avec la convocation à l’assemblée générale.

En ce qui concerne le système de vote, les associations peuvent faire appel à des prestataires qualifiés dans ce domaine. On cite, entre autres, LegaVote, alphavote, easyquorum ou encore slibvote. Ces logiciels de vote à distance ont, en effet, l’avantage d’être sécurisés, ce qui limite les risques pouvant être rencontrés en ayant recours aux moyens de télécommunication classiques. En d’autres termes, ils permettent de garantir la sincérité des résultats, la confidentialité du vote ainsi que l’authentification des membres.

Enfin, il convient de noter que si l’association opte pour des modalités de tenue de réunion à distance, le procès-verbal doit indiquer le recours à l’application des ordonnances dérogatoires. Il doit aussi mentionner une fiche de présentation du logiciel utilisé ainsi que son mode de fonctionnement

Ma mission : démocratiser la Démocratie.

Derniers articles

.jpg)

Le calendrier des élections de la délégation du personnel du CSE en 8 étapes

Le CSE doit être mis en place depuis le 1er janvier 2020. Retrouvez le calendrier détaillé des élections de la délégation du personnel du CSE étape par étape.

Procédure des élections CSE : Check-list étape par étape

Retrouvez la procédure des élections CSE en "Check-list" détaillée des opérations à réaliser étape par étape : phase préparatoire, 1er tour et 2nd tour... Cette liste vous permet de sécuriser et d'organiser sereinement les élections.

Prorogation du délai d'approbation des comptes

Une assemblée générale ordinaire des associés doit être convoquée une fois par an, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social, pour approuver les comptes sociaux. Ensuite, les comptes sociaux peuvent être déposés au registre du commerce et des sociétés, selon que les dispositions réglementaires l’exigent. Le dépôt de ces comptes doit être fait dans le délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale.

Si l’assemblée n’a pu se réunir dans le délai légal, il est possible d’obtenir une prorogation de ce délai de six mois en adressant une requête au président du tribunal de commerce.

Exception :

Depuis la loi n° 2005-882 du 02 août 2005 en faveur des PME, cette procédure d’approbation des comptes sociaux n’est plus obligatoire pour les Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) lorsque l’associé unique est l’unique gérant de la société; en ce cas, cette formalité est réputée accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes sociaux, de l’inventaire et du rapport de gestion dûment signés.

Délais :

Il est recommandé de faire la demande de prorogation avant l’expiration du délai légal de six mois. Mais, en tout état de cause, c’est au Président du Tribunal qu’il appartient d’apprécier la recevabilité de cette demande.

Textes : Articles L 225-100 et R225-64 du Code de commerce.

Comment déposer la requête

- La requête doit être déposée en 2 exemplaires originaux, datés et signés par le représentant légal

- La requête doit être présentée par le représentant légal de la société

- Il convient d’y joindre la copie du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent et, si il est établi, le bilan prévisionnel de l’exercice en cours

- La requête peut être adressée au greffe 1 quai de la Corse - 75198 Paris cedex 04 ou déposée à nos guichets accueil du greffe - rez de chaussée - horaires d'ouverture: 9 h -17 h (9 h -12h et 13 h -17 h en juillet et août)

N.B : il est préférable de proposer une estimation du délai de report souhaité, en prenant en compte le rythme de la vie sociale de l’entreprise et la période de vacances.

Télécharger le modèle de requête

Pour connaître le coût de la requête, cliquer ici

Prise de rendez-vous

Prendre rendez-vous en ligne

Registre du commerce

Comment effectuer vos formalités au registre du commerce et des sociétés

Entretien avec un juge - Conciliation - Mandat ad'hoc

Fond - Référés - Requêtes - Injonctions de payer - Difficultés des entreprises

Accès réservés

Juges - Professionnels du droit - Clients en compte

Payer une facture

Payer une facture par carte bancaire

Espace commande

Commander des documents officiels : K bis, comptes annuels, actes de sociétés, jugements ...

- Blog Mon Asso Facile

- Assemblée générale : règles, organisation et déroulement

Le guide complet pour organiser son assemblée générale d’association en 2024

L'Assemblée Générale n'est probablement pas la première chose à laquelle vous avez pensé en créant votre association. Pourtant, il s'agit d'un moment privilégié pour la vie démocratique de votre projet associatif.

C'est en effet l'occasion pour vos membres de se réunir et de décider collectivement des grandes orientations . Dans cet article, découvrez nos conseils pour bien la préparer et faire de votre AG un rendez-vous apprécié de toutes et tous. Au programme :

- Le caractère obligatoire de l’Assemblée Générale

- La question de l’AG à distance

- Les règles de convocation à une AG d’association

- Le déroulé d’une Assemblée Générale

- Les clés d’un PV d’AG efficace

C’est parti !

Est-il obligatoire pour une association d’organiser une Assemblée Générale ?

La loi de 1901 n’oblige pas les associations à organiser d’Assemblée Générale , cependant, les statuts prévoient généralement sa tenue, ne serait-ce que pour approuver les comptes annuels.

Bien qu'elle ne soit pas obligatoire d’un point de vue juridique, l'Assemblée Générale reste un moment primordial pour la vie de l'association.

L’ensemble des règles de l’AG (son caractère obligatoire, ses participants, ses modalités, etc.) sont donc définies dans les statuts de l'association .

Peut-on tenir une Assemblée Générale à distance ?

La crise sanitaire a révélé l'importance de pouvoir collaborer à distance et l’utilité de savoir organiser efficacement une Assemblée Générale en ligne.

Lorsque la distance n'est plus un obstacle, tout devient en effet plus simple ! Les outils numériques facilitent désormais le travail collaboratif, y compris pour les associations.

Quelques conseils pour votre AG à distance :

- Choisissez une solution de visioconférence fiable et facile à utiliser pour tous que vous pouvez tester au préalable

- Envoyez une invitation avec un lien de connexion à l'avance

- Préparez une présentation des rapports accessibles en ligne pour tous les membres

- Veillez à ce que chacun puisse s'exprimer lors des échanges

- Prévoyez un vote électronique sécurisé pour les prises de décision

En suivant ces recommandations, votre AG à distance se déroulera sans accroc !

Comment convoquer une Assemblée Générale d’association ?

Quels membres peuvent organiser une assemblée générale .

Ce sont, comme souvent, les statuts qui désignent la personne habilitée à convoquer une AG . Il peut s'agir du président, du secrétaire, du bureau, du conseil d'administration ou même d'un certain nombre de membres.

C’est le président qui se charge généralement de convoquer l'assemblée. Deux types d’AG peuvent ensuite avoir lieu :

- Les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) , qui ont lieu en principe chaque année, le plus souvent en mars ou décembre. Chaque association est libre de choisir le calendrier qui lui convient ;

- Les Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) , qui sont quant à elles convoquées de manière ponctuelle lorsque des décisions importantes doivent être prises et qui ne peuvent attendre l’AGO (comme une modification des statuts, par exemple).

Notez qu’un groupe de membres peut demander la tenue d'une AG Extraordinaire. Le nombre minimum requis doit être indiqué dans les statuts. Si le Président refuse malgré cette obligation, un membre du CA peut la convoquer à sa place .

Qui est invité à participer à une Assemblée Générale ?

Sauf mention contraire, tous les membres de l’association doivent être convoqués . En effet, la loi de 1901 définit une association comme un groupement de personnes unies dans un but commun. Chacun doit donc pouvoir participer aux décisions importantes.

Par ailleurs, il est d'usage d'inviter le commissaire aux comptes si votre association en a un, bien que cela ne soit pas une obligation légale.

Que doit contenir la convocation à l'Assemblée Générale ?

La convocation est un moment crucial pour garantir la validité et la réussite de votre Assemblée Générale. Voici les étapes à ne pas négliger dans la création de votre convocation :

- Commencez par rédiger un document mentionnant le nom de l'association, la date d'envoi, ainsi que la date, l'heure et le lieu précis de l'Assemblée.

- Détaillez ensuite l'ordre du jour , c'est-à-dire les sujets qui seront abordés. Cela permet aux participants de préparer leurs questions ou interventions.

- N'oubliez pas d'indiquer le nom et la fonction de l'auteur de la convocation , et de faire signer le document .

Une fois cette base rédigée avec soin, il ne vous reste plus qu'à diffuser la convocation auprès de tous les membres, par le moyen et dans le délai prévu dans vos statuts (courrier, email, affichage, etc.).

En suivant ces recommandations, vous garantissez le bon déroulement de votre Assemblée Générale.

Comment gérer l’organisation d’une Assemblée Générale ?

Comment se déroule l'assemblée générale le jour j .

Il est recommandé de détailler le déroulement de l'AG dans les statuts , pour plus de clarté. On peut notamment y préciser :

- Les participants autorisés,

- Le quorum requis pour la validité des délibérations,

- Le délai entre la convocation et la tenue de l'AG.

Cela représente un important travail d’anticipation, mais peut s’avérer important pour éviter, par exemple, que n’importe qui puisse convoquer une AG. Une rédaction soignée des statuts est donc primordiale pour le bon fonctionnement de votre association !

Comment animer votre AG d’association ?

L'animation de l'AG peut vite devenir compliquée si les discussions s'enflamment. Pour éviter d’en arriver là, nous vous proposons quelques conseils pour garder la main :

- Clarifier en amont le rôle de chacun : CA, bureau, président, trésorier, etc.,

- Définir précisément les missions de ceux qui interviennent pendant l'AG,

- Fixer des règles claires pour les prises de parole et les temps de discussion,

- Adopter un ton convivial pour que l'AG reste un moment agréable,

- Préparer un ordre du jour et une durée précis ,

- Recentrer les débats si nécessaire et faire des synthèses régulières.

Vous pourrez ainsi mener les échanges sereinement et prendre les décisions importantes dans de bonnes conditions. Votre AG n'en sera que plus constructive !

Comment rédiger un procès-verbal d'Assemblée Générale ?

Pourquoi soigner vos pv d’ag .

Lors de votre Assemblée Générale, des décisions essentielles peuvent être prises : budgets, renouvellement des dirigeants, nouveaux projets, etc.

Bien que la rédaction d'un procès-verbal ne soit pas toujours obligatoire, il est fortement recommandé de produire un PV à chaque fois.

Le procès-verbal permet de vérifier que les décisions ont été prises régulièrement . Ne pas en rédiger ou le faire de manière imprécise expose l'association à des contestations et autres désagréments.

Prenez donc le temps, pendant l'AG, de bien consigner toutes les délibérations dans un procès-verbal complet. Vous éviterez ainsi tout litige ultérieur .

Sachez que la rédaction est obligatoire si l'association est reconnue d'utilité publique, soumise à l'impôt sur les sociétés ou a contracté un emprunt.

Quelles mentions doit contenir un PV d'AG ?

Bien que les mentions obligatoires ne soient pas nombreuses, celles-ci existent. Ainsi, un procès-verbal doit impérativement mentionner :

- La date et le lieu de l'AG,

- La signature du représentant légal.

En plus de ces informations, il reste également recommandé d'y ajouter :

- L'ordre du jour,

- Toutes les résolutions adoptées pendant la séance, résolutions qui doivent être validées par les personnes habilitées,

- Les signatures de plusieurs membres qui permettent d'équilibrer les pouvoirs, même si ce n'est pas obligatoire.

En suivant ces conseils, vous faciliterez la rédaction du PV et formaliserez correctement les décisions de votre AG. Un modèle de PV peut vous aider à respecter toutes les mentions nécessaires.

En somme, le bon déroulement de votre Assemblée Générale repose avant tout sur des statuts clairs et complets. C'est là que doivent être définies toutes les règles : participants, convocation, ordre du jour, comptes rendus, etc.

Consacrez donc le temps nécessaire à leur rédaction. Une fois ce socle posé, vous pourrez aborder sereinement toutes les étapes : convocation des membres, animation des débats, et prises de décisions essentielles pour le présent et l’avenir de votre association.

Votre AG deviendra alors un véritable moment d'échanges constructifs et de démocratie participative. Les statuts guideront et sécuriseront le déroulement, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : la vie de votre projet associatif.

Associations : êtes-vous redevable de la Sacem ?

Le guide pour tout comprendre au journal officiel des associations

Tout comprendre sur la fonction de président d’association

Mon asso facile.

- Mon Asso Facile Liberté

- Mon Asso Facile Performance

- Mon Asso Facile Réseaux

- Nous contacter

- Qui sommes-nous ?

- CGUV / CGVPS

- Politique de confidentialité

- Mentions légales

Tous droits réservés © 2024 Mon Asso Facile

AssoConnect

34 rue du Sentier

75002 PARIS

L’assemblée générale (AG) : Les règles et obligations

La tenue d’assemblée générale annuelle a pour objet d’approuver les comptes de l’association. La loi du 1901 n’oblige pas une association à se réunir lors d’une assemblée générale tous les ans, sauf si les statuts de l’association le prévoient.

En règle générale, les statuts mentionnent que « les comptes sont approuvés annuellement » ce qui impose la convocation d’une assemblée générale annuelle.

Dès lors, cette assemblée générale devient une procédure obligatoire que l’organisme associatif doit réaliser. En effet, d’importantes décisions relatives au fonctionnement de l’association se prennent lors d’une assemblée générale annuelle. C’est pourquoi il convient de ne pas négliger son organisation. Règlementation, convocation, déroulement…, découvrez donc tout de suite ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Assemblée générale annuelle : Règle juridique

Peu importe la nature de son activité, selon les décisions prises dans les statuts de l’association, une association loi 1901 a tout intérêt à programmer une assemblée générale annuelle .

Pour certaines associations, l’assemblée générale annuelle est obligatoire.

On y retrouve :

- les associations reconnues d’utilité publique,

- associations rémunérant un des dirigeants,

- celles percevant des subventions publiques,

- celles agréées par les ministères, de pêche et de protection du milieu aquatique et départementales.

Les modalités de l’organisation et de déroulement figurent d’ailleurs dans ses dispositions statutaires. À l’instar du mode de convocation, de la date de l’assemblée ainsi que des participants. Raison pour laquelle il est essentiel d’y prêter une attention particulière au moment de la rédaction des statuts .

En tout cas, le règlement intérieur de l’organisme peut aussi donner un maximum de précisions sur certains points. Et ce, si les statuts n’en font pas mention ou s’ils ne les détaillent pas. Il en est ainsi notamment de la délibération : quorum, mode de scrutin, nature de la majorité. Quant à la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire, elle dépend avant tout des besoins et du type d’association. Mais, en général, elle a lieu en mars ou bien en décembre.

Pour ce qui est des personnes autorisées à y participer, ce sont également les statuts qui les identifient. Ces derniers posent aussi les conditions (âge, statut dans l’association…) pour l’assistance à cette réunion. Par contre, il peut arriver qu’ils ne comportent aucune clarification concernant la composition de l’AGO. Dans ce cas, il faudra convoquer tous les membres de l’association, quel que soit leur statut (fondateurs, simples adhérents, etc.) .

Toutefois, si l’organisme possède un commissaire aux comptes , il fait le plus souvent partie des participants. Il ne s’agit pas d’une obligation légale, mais plutôt d’une pratique relevant de la déontologie.

- J’accepte.

Le point sur la convocation d’une assemblée générale annuelle

Une fois les participants connus, qui est responsable de la préparation et de l’envoi des convocations à une assemblée générale annuelle ? Eh bien, ce sont les statuts (ou le règlement intérieur) de l’association 1901 qui désignent l’organe en charge de ces missions. Il peut ainsi s’agir d’ un membre du bureau (président, secrétaire…) ou du conseil d’administration .

En revanche, si ces documents de référence ne donnent aucune piste en la matière. Alors, l’initiative de la convocation revient généralement au président . De fait, c’est la personne qui dispose des pouvoirs les plus étendus. Néanmoins, l’initiative de se réunir en AG peut tout aussi bien venir de l’ensemble des membres de l’association.

Les modalités de convocation de l’assemblée générale ordinaire d’une association loi 1901

Les statuts (ou éventuellement le règlement intérieur de l’association) fixent les modalités de convocation à une assemblée générale . Délai, mode d’envoi, forme et contenu, il ne faut rien laisser au hasard. Aussi, en ce qui concerne le délai, il doit permettre aux participants de prendre connaissance de l’ordre du jour. Mais également de laisser le temps aux organisateurs de préparer la réunion. Un délai de 15 jours à un mois est dès lors suffisant. Relativement au mode d’envoi, plusieurs options sont possibles : Courrier postal (lettre simple ou recommandée) ou électronique, annonce dans la presse, publication sur le site de l’association, affichage… Cet élément varie en fonction du type d’association et de sa taille.

Le contenu d’une convocation à une assemblée générale annuelle d’un organisme associatif

Encore une fois, vous devez vous référer aux dispositions statutaires de l’association ou à défaut à son règlement intérieur . Mais, d’une manière générale, la convocation à l’assemblée générale annuelle doit comprendre :

- Le nom de l’organisme associatif

- La date de la convocation

- La date, l’heure et le lieu de la réunion

- L’organe qui a pris l’initiative de la tenue de l’AG ordinaire

- L’ordre du jour

- La signature de l’auteur de la convocation et son identité

Des outils 100% gratuits

Collecte de dons, bulletins d’adhésions, campagne de crowdfunding, boutique en ligne, billetterie… des outils 100% gratuits pour vous accompagner au quotidien ! Grâce à notre modèle économique alternatif, HelloAsso met à disposition à plus de 300 000 associations des outils 100% gratuits !

Comment se déroule une assemblée générale annuelle d’association ?

Une assemblée générale annuelle d’association loi 1901 s’opère en plusieurs étapes :

Qu’il y ait ou non un discours d’introduction par le président de la séance (souvent le président de l’association), il faut commencer par faire signer la feuille de présence par les participants. Effectivement, cela permet de savoir si le nombre de membres présents et représentés atteint le quorum exigé. Dans le cas contraire, l’assemblée générale n’a pas lieu d’être. D’ailleurs, si un ou plusieurs membres se retirent durant la réunion amenant ainsi au non-respect du quorum, la suspension de la séance est inévitable.

À noter que le président de la séance doit s’assurer du respect de l’ordre du jour.

Lors de cette AG, peuvent notamment être présentés le rapport moral et le rapport financier de l’association pour l’année écoulée.

La délibération accomplie, l’heure est au vote. Comme mentionné plus haut, ce sont les statuts qui définissent ses modalités de réalisation :

- Le mode de scrutin : vote à main levée ou à bulletin secret

- Les conditions de majorité : relative, absolue, qualifiée ou unanimité

La rédaction du procès-verbal

Que les dispositions statutaires de l’association loi 1901 fassent ou non mention de la rédaction d’un procès-verbal , il est vivement conseillé d’en établir un. Et pour cause, ce document permet de prouver en cas de contestation le respect :

- De l’ordre du jour

- Des exigences de quorum

- Des conditions de majorité

- De la légitimité et de la légalité de l’ensemble des décisions votées et adoptées lors de l’assemblée générale

Par ailleurs, il faut que le procès-verbal de l’AG annuelle soit consultable sur demande des membres et disponible à tout moment sur place. Si l’organisme possède un site internet, sa publication est préconisée.

Nous vous recommandons aussi :

- Comment organiser une assemblée générale extraordinaire d’une asso ?

- Comment organiser une assemblée générale ordinaire d’une asso ?

- Menu de premier niveau

- Identification

- Espace dédié

- Contenu principal

- Liens rapides

S'identifier

Fonctionnement d'une association

Fonctionnement de l’assemblée générale

Le fonctionnement de l’assemblée générale s’organise autour de 3 temps fort ; la convocation, la tenue de l’ AG et les suites de l’ AG . Chacune de ces étapes répond à des règles strictes qu’il faut impérativement respecter.

La convocation

L’auteur de la convocation.

La convocation à l’assemblée générale de l’association doit être préparée et envoyée par la personne ou l’organe désigné par les statuts (voire par le règlement intérieur) : président, secrétaire, bureau, conseil d’administration, voire, plus rarement, une certaine proportion de sociétaires, par exemple le dixième ou le quart... Dans le silence des statuts, l’initiative de la convocation semble revenir au président, mais on peut également concevoir – en pratique uniquement dans les petites associations – que tous les membres prennent spontanément l’initiative de se réunir en assemblée.

En revanche, même dans le cas d’une association collaborant avec les pouvoirs publics et investie d’une mission de service public, la convocation ne peut jamais émaner de l’autorité de tutelle.

Il s’agirait là, en effet, d’une ingérence, inconcevable pour une collectivité publique, dans le fonctionnement d’une personne morale de droit privé.

Bon à savoir

En l’absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai prévu par les statuts, les sociétaires peuvent passer outre la carence de l’organe chargé de la convoquer en demandant en justice, au juge des référés, la désignation d’un administrateur provisoire qui procédera à cette convocation.

Les destinataires de la convocation

En principe, et dans le silence des statuts, tous les membres de l’association ont vocation à participer à l’assemblée générale et sont donc destinataires de la convocation.

Mais les statuts peuvent subordonner l’accès à l’assemblée générale au respect de certaines conditions (ancienneté de l’adhésion, âge minimum, paiement d’une cotisation, etc.) ou le réserver à certaines catégories de membres seulement. Seuls les membres ou catégories de membres remplissant les conditions statutaires sont alors convoqués.

Par ailleurs, dans les associations dotées d’un commissaire aux comptes, ce dernier est obligatoirement convoqué aux assemblées générales, et pas uniquement à celle qui statue sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé C. com., art. L. 823-17 .

Bien entendu, celui-ci ne vote pas, mais a toutefois vocation à faire valoir son point de vue lorsque toute question entrant dans son champ d’intervention est évoquée en assemblée.

Enfin, les statuts peuvent valablement ouvrir l’assemblée à des personnes qui participent à l’activité de l’association sans avoir la qualité de membre actif : salariés, amis de l’association, anciens sociétaires... Même si elles aussi ne votent pas, la convocation doit quand même leur être adressée.

Les modes de convocation

Les convocations peuvent être adressées aux participants à l’assemblée générale :

- par lettre simple,

- par lettre recommandée, éventuellement avec accusé de réception,

- par insertion dans un bulletin de liaison interne, ou dans la presse nationale ou régionale,

- par affichage,

- par courrier électronique ou par mention sur le site internet de l’association,

- voire par télex ou télécopie, même si ces modes de communication tendent à tomber en désuétude.

Peu importe le mode de convocation dès lors qu’il est prévu par les statuts, voire par le règlement intérieur . Toutefois le mode choisi doit être adapté à la situation de l’association en permettant à tous les membres concernés d’être effectivement informés de la tenue de l’assemblée générale. Ainsi, dans les grandes associations, une annonce dans la presse nationale ou sur le site internet de l’association constitue probablement le mode de convocation le plus opportun. Si de nombreux membres de l’association résident à l’étranger, le courrier électronique est sans doute le procédé le plus simple et le plus efficace. Ce mode de convocation semble être d’ailleurs de plus en plus utilisé ; il faut dire qu’il présente l’avantage de ne (pratiquement) rien coûter à l’association.

En revanche, la convocation verbale est à proscrire, en ce qu’elle ne permet pas à l’association de prouver que tous les membres de l’association ont effectivement été convoqués.

Il est également possible de prévoir des modes de convocation différents en fonction des membres, par exemple que les convocations à l’assemblée générale sont en principe adressées par courrier simple, et par courrier électronique pour ceux des membres qui en font la demande ou qui ont donné leur accord à ce mode de convocation. En pratique, la convocation par voie de courrier électronique, se pratique de plus en plus.

Le délai de convocation

Le délai de convocation à l’assemblée générale doit être suffisant pour laisser aux participants le temps de préparer la réunion, en particulier de prendre connaissance de l’ordre du jour ainsi que des documents qui y sont joints. Il est en général compris entre quinze jours et un mois. Le mieux est de prévoir un délai de convocation dans les statuts. Le défaut de respect de ce délai peut entraîner l’annulation de l’assemblée qui s’est déroulée prématurément, à moins que tous les membres aient pu être présents ou représentés à celle-ci.

Il a été jugé, en matière de sociétés – mais la solution est transposable aux associations –, que en cas de convocation par courrier postal , le délai de convocation des associés court à compter de la date d’expédition de la lettre (en l’occurrence une lettre recommandée) et non de sa réception par ses destinataires.

Cass. Ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986

Le contenu de la convocation

- l’identification de l’association ;

- la date de la convocation ;

- la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ;

- l’ordre du jour de la réunion, afin que chaque sociétaire puisse prendre connaissance des questions qui seront débattues au cours de l’assemblée et se préparer utilement aux débats. L’ordre du jour a un caractère impératif. En principe, il ne devrait pas être modifié en cours de séance, sauf pour la révocation du mandat d’un administrateur qui peut être décidée par l’assemblée générale bien que non prévue à l’ordre du jour. Par ailleurs, le président de séance ne saurait décider de ne pas soumettre au vote une question régulièrement inscrite à l’ordre du jour ; c’est le principe de l’intangibilité de l’ordre du jour ;

- l’identification de l’organe qui en a pris l’initiative et la signature de son auteur.

Les dirigeants de l’association ne peuvent commettre de discrimination entre les membres d’une même catégorie, par exemple en ne convoquant aux assemblées générales que certains d’entre eux. Ainsi, la convocation individuelle est sans doute le meilleur procédé pour que tous les membres soient effectivement informés.

Si l’association préfère recourir à la convocation collective par voie de presse, éventuellement en ligne, la publication retenue doit avoir une diffusion suffisamment large ou être susceptible d’être lu par le plus grand nombre. Son lectorat doit également correspondre à la cible visée par la convocation ; ainsi peut-on concevoir, par exemple, qu’une association d’actionnaires publie la convocation collective de son assemblée générale dans un organe de presse économique ou financier. De même, l’affichage dans le local associatif ne peut être envisagé que si l’on est certain que tous les membres sont amenés à s’y rendre régulièrement. Ces considérations sont à prendre en compte au moment de la rédaction des statuts puisque dans tous les cas, ce sont eux qui déterminent le mode de convocation.

L’ordre du jour doit être suffisamment précis : les membres doivent pouvoir clairement comprendre la portée des décisions qu’on leur demande de prendre, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

Les « questions diverses » ne sont pas une « session de rattrapage » en cas d’oubli d’un point à l’ordre du jour. Il s’agit uniquement d’informations ne nécessitant pas une délibération.

L’assemblée ne peut délibérer que sur des points figurant à l’ordre du jour, sous peine d’annulation de la résolution adoptée. Mais il y a quelques exceptions : en particulier, l’assemblée doit pouvoir se prononcer sur la question de la révocation des dirigeants, même non inscrite à l’ordre du jour, en vertu de la règle jurisprudentielle, inspirée du droit des sociétés, dite des « incidents de séance ».

Si les statuts prévoient des règles de convocation pour l’assemblée générale, celles-ci doivent être impérativement respectées. Dans une affaire récemment jugée, le nouveau vice-président d’une association a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle le président a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur. Mais celui-ci a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations. Avec un certain succès, d’ailleurs, puisque les juges d'appel ont prononcé la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des délibérations qui y ont été prises, sur le fondement d'une clause des statuts qui permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale seulement si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour. L'arrêt d'appel est cependant cassé, car les juges d'appel auraient dû rechercher si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. C'est donc seulement si les statuts de l'association précisent que la violation des règles de convocation qu'ils imposent emporte nullité des décisions concernées que cette sanction est automatique.

Civ. 1 re , 20 mars 2019, n° 18-11.652

Sanctions relatives au non-respect des règles statutaires

Les irrégularités constatées lors de la formalité de convocation à l’assemblée générale peuvent entraîner l’annulation de toutes les décisions prises au cours de la séance.

Il en est de même des irrégularités constatées lors de la tenue de l’assemblée générale, et notamment en cas de violation des règles limitant les mandats, de non-respect de l’ordre du jour, etc.

Conseil : Il est inutile de multiplier les contraintes statutaires qui ne peuvent pas matériellement être respectées par l’association, au risque de voir les réunions d’assemblée ne pas pouvoir se tenir ou les délibérations annulées.

La tenue de l’assemblée générale

La vérification du quorum.

Dès le début de la réunion, il appartient au bureau de séance désigné de s’assurer que l’assemblée générale peut régulièrement se tenir et notamment que le quorum éventuellement prévu par les statuts est réuni. Le quorum est le pourcentage (50% par exemple) de sociétaires dont la présence ou la représentation peut être requise par les statuts pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. La fixation d’un quorum est destinée à garantir la représentativité et l’autorité des assemblées en évitant que les décisions soient prises par une trop petite fraction des membres.

À cette fin, prévoyez une feuille de présence. Le quorum doit être respecté pendant toute la durée de l’assemblée (la conséquence est qu’il est possible de quitter l’assemblée au cours de celle-ci, mais uniquement si les conditions de quorum demeurent remplies à la suite de ce départ).

Le quorum peut être calculé sur le nombre de membres présents uniquement ou sur le nombre de membres présents ou représentés (membres votant par procuration) ; de même, peuvent être réputés présentes les personnes qui participent à l’assemblée par voie de visioconférence. Ces éléments doivent être prévus par les statuts ou, à défaut, par le règlement intérieur.

Aucune obligation relative au quorum n’est imposée par la loi du 1 er juillet 1901, ni par son décret d’application. Mais si les statuts ont institué des règles de quorum, leur respect constitue alors une condition substantielle de validité des délibérations adoptées. Toute décision adoptée sans que le quorum requis par les statuts n’ait été respecté est susceptible d’être annulée.

Versailles, 1 re ch., 30 juin 2011, n° 10/03018

Le mode de scrutin

Le vote a-t-il lieu à main levée ou à bulletin secret ?

Il appartient aux statuts de définir le mode de scrutin pour l’adoption des délibérations par l’assemblée générale.

Il est possible de réserver le vote à bulletin secret à l’élection ou à la révocation des administrateurs, à l’exclusion des autres délibérations, ou si un ou plusieurs membres le requièrent.

Le vote doit avoir lieu sur tous les points figurant à l’ordre du jour (sauf sur ceux qui n’appellent pas de vote). Le président de séance ne saurait écarter des débats et du vote certains points de celui-ci ou lever la séance avant que l’ordre du jour ne soit épuisé.

Dans le silence des statuts, le vote par procuration est de droit. À l’inverse, le vote par correspondance (éventuellement via Internet) doit être prévu par les statuts pour pouvoir être mis en œuvre.

Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 avait temporairement (jusqu’au 30 septembre 2021) écarté cette exigence.

Dans une affaire se posait la question de savoir s’il était possible pour un parti politique – constitué sous forme d’association – de recourir au vote par correspondance pour supprimer un article 11 bis de ses statuts instituant une présidence d’honneur.

L’article 24 des statuts prévoient que « les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement » et que « pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance ». Quant à l’article 26 de ces mêmes statuts, relatif aux travaux de l’assemblée générale ordinaire, il stipule que « toutes les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance », tandis que l’article 27 énonce que « l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises » et qu’ « elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ».

Pour la Cour de cassation, il résulte de ces stipulations claires et précises que les statuts de l’association en cause ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire. Dès lors, l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés pour suspendre l’assemblée extraordinaire organisée par voie postale jusqu’à la tenue d’une assemblée nouvelle dans les formes conformes aux statuts de l’association.

Civ. 1 re , 25 janv. 2017, n° 15-25.561

La majorité requise

C’est le nombre de voix nécessaire pour qu’une proposition soit adoptée. Les statuts peuvent instaurer plusieurs types de majorité, en fonction de l’importance des décisions soumises au vote des sociétaires, à savoir :

- Majorité simple (ou relative) : la décision est adoptée lorsque les votes favorables l’emportent sur les votes défavorables, quel que soit le nombre de voix exprimées.

- Majorité absolue : la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix plus une.

- Majorité qualifiée : elle requiert, par exemple, les deux tiers ou les trois quarts des suffrages. Elle n’est généralement retenue que pour les assemblées générales extraordinaires décidant de la modification des statuts ou de la dissolution de l’association.

- Unanimité : elle crée un droit de véto au profit de n’importe quel membre ; le droit de véto peut également n’être accordé par les statuts qu’à un membre particulier de l’association ou à une catégorie de membres. Il vaut mieux que l’exigence de l’unanimité ne soit prévue que pour des cas de délibérations très limités (ex. changement d’objet) sous peine d’aboutir à une paralysie du fonctionnement de l’association.

Les statuts doivent indiquer clairement lorsqu’ils exigent l’unanimité pour la prise de décision, si cette unanimité s’entend de la totalité des membres de l’association ou seulement de ceux présents ou représentés à l’assemblée. Dans le silence des statuts, et si l’on se réfère à la jurisprudence rendue en matière de droit des sociétés, c’est la première alternative qui doit être privilégiée.

Com. 19 déc. 2006, n° 05-17.802

Prévoyez dans les statuts, lorsque le quorum n’est pas atteint , la réunion d’une seconde assemblée quelques jours plus tard, qui pourra statuer sur le même ordre du jour et avec un quorum plus faible, voire sans condition de quorum.

En cas de carence des personnes qui ont statutairement le pouvoir de convoquer, les sociétaires doivent avoir recours au juge (en principe, lors d’une instance en référé devant le tribunal judiciaire). Ce dernier ordonnera alors la réunion d’une assemblée ou procédera à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de réunir cette assemblée et de veiller au respect de la procédure statutaire. Mais il ne peut pas convoquer lui-même cette assemblée.

En pratique, les statuts ne prévoient pas toujours les règles de majorité applicables , y compris pour les décisions de l’assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé que : « dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l’unanimité ». La difficulté est qu’il n’est pas toujours facile d’identifier ce qu’il faut entendre par décision augmentant les engagements des membres d’une association. La Haute juridiction semble favorable à une approche restrictive de celle-ci.

En effet, selon elle, la modification des statuts, qui a pour effet de permettre l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire et sans possibilité d’être entendu ne constitue pas une hypothèse d’augmentation des engagements des membres.

Civ. 1 re , 1 er févr. 2017, n° 16-11.979

Le quorum est le nombre minimum de membres dont la présence est requise pour que l’assemblée générale puisse valablement délibérer : si ce nombre n’est pas atteint, aucune décision ne peut être prise ; le conseil d’administration est ajourné.

On prend généralement en compte dans le quorum, outre les membres de l’association physiquement présents, ceux qui sont représentés par un autre membre ; encore faut-il que les statuts le prévoient. Le quorum peut être fixé au quart, au tiers, à la moitié ou plus des membres de l’association. Il est généralement plus faible lors de la seconde réunion d’une assemblée, c’est-à-dire lorsque que l’assemblée convoquée sur première convocation n’a pu se tenir faute de respect des conditions de quorum. Il est également possible de prévoir que la seconde réunion se tiendra sans condition de quorum. En revanche, les règles de majorité sont identiques selon que la réunion de l’assemblée se déroule sur première ou deuxième convocation.

Conseil : Il est inutile de multiplier les contraintes statutaires qui ne peuvent pas matériellement être respectées par l’association, au risque de voir ses délibérations annulées.

Les suites de l’assemblée générale

L’établissement du procès-verbal.

L’établissement d’un procès-verbal n’est en principe pas obligatoire. Il est pourtant fortement recommandé, notamment pour pouvoir prouver la teneur des résolutions votées et ainsi obtenir leur exécution. . Il peut même parfois s’agir d’une obligation statutaire (ou du règlement intérieur).

Un banal conflit entre anciens et nouveaux dirigeants d'une association a donné l’occasion à la Cour de cassation de prendre position sur le formalisme devant être respecté pour l’établissement du procès-verbal de l'assemblée générale d'une association. Elle juge que l’assemblée qui n'a pas donné lieu au procès-verbal signé de la présidence imposé par les statuts n'est pas nulle, faute de sanction statutaire en ce sens, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier complet relatif à l'assemblée a été dressé.

Civ. 1 re , 16 juin 2021, n° 19-22.175

Communication et publicité

Sauf si les statuts l’imposent, le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas à être communiqué par écrit aux adhérents de l’association. Il est cependant généralement consultable sur place et sur simple demande par tout adhérent ; il peut alors en être délivré copie moyennant remboursement des frais occasionnés. Il peut être également consultable sur le site internet – voire sur l’intranet pour que seuls les membres y aient accès – de l’association.

Une publicité à la préfecture du procès-verbal est requise pour rendre opposables aux tiers certaines délibérations de l’assemblée dont il fait état :

- les modifications des statuts ;

- les changements de nom et de siège ;

- et les changements dans les organes d’administration et de direction.

L. du 1 er juillet 1901, art. 5, al. 6

Enfin, n’oubliez pas de communiquer à votre banque tout changement dans la liste des personnes habilitées à gérer les comptes de l’association.

Compétences de l’assemblée générale

Fonctionnement d’une association, kit assemblée générale.

- Comment nous rejoindre

- Micro-Entreprise

- Association

- Choix Statut

- Services B2B

- SASU et EURL

- Bilan et liasse fiscale

- Déclarations de TVA

- Devis et Facturation

- Services Conseils

- Synchoronisation bancaire

- Tableau de bord et pilotage

- Domiciliation Entreprise Votre adresse prestigieuse à Paris

- Modifications de Statuts Procédure 100% en ligne

- Dissolution d'entreprise Traitement sous 24h

- Agent commercial

- Agent immobilier

- Bâtiments et Travaux Publics

- Boulanger, pâtissier, biscuitier

- Chauffeur de taxi et VTC

- Coach sportif et fitness

- Développeur web

- Métiers de la santé

- Restauration

- Services à la personne

- Transport de marchandises

- Webdesigner

- Autres activités

- 100 conseils pour créer

- La création d’entreprise

- Réflexion préalable

- Idée de création

- Business model

- Construire son projet

- Analyser l’entreprise

- Négocier le rachat

- Location-gérance

- Commerce organisé

- Se faire accompagner

- Étude de marché

- Préparer son business plan

- Prévisionnel financier

- Valider son Business Plan

- Faire son Business Plan en ligne

- Préparer son dossier

- Aides à la création

- Apports en capital

- Compte courant d’associé

- Financements bancaires

- Outils de trésorerie

- Investisseurs

- La micro-entreprise

- L’entreprise individuelle

- L’EURL

- L’association

- Régimes fiscaux

- Sécurité sociale

- Choix du statut juridique

- Local professionnel

- Autres choix de création

- Statuts de société

- Annonces légales

- Dépôt du capital social

- Immatriculation

- Création en ligne

- S’implanter en France

- Contrats commerciaux

- Conditions commerciales

- Communication

- Comptabilité

- Facturation

- Gestion financière

- Comptes annuels

- Assemblées générales

- Modification de capital

- Transfert de siège

- Transformations

- Autres modifications

- L’impôt sur le revenu

- L’impôt sur les sociétés

- Les crédits d’impôts

- La CFE et la CVAE

- Autres impôts et taxes

- L’embauche du salarié

- Les contrats de travail

- La gestion de la paie

- La mutuelle d’entreprise

- La rémunération du dirigeant

- La rupture du contrat de travail

- Groupes de sociétés

- Cession de fonds

- Cession de titres

- Fiscalité des cessions

- Fermer son entreprise

La demande de prorogation du délai d’approbation des comptes annuels

En principe, les sociétés disposent d’un délai de 6 mois à compter de la fin de leur exercice social pour faire approuver leurs comptes annuels . Malheureusement, ce délai ne peut parfois être tenu, pour différentes raisons. Dans ce cas, il existe une procédure spéciale qui permet à la société d’obtenir une dérogation et un report . On parle de prorogation du délai d’approbation des comptes annuels . Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

L’approbation des comptes annuels en quelques mots

Toutes les sociétés doivent, chaque année, établir des comptes annuels. Ils se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et parfois d’une annexe. Ils sont arrêtés à une date spéciale appelée la date de clôture de l’exercice comptable.

Dès lors, les représentants légaux doivent convoquer les associés afin qu’ils statuent sur les comptes. Ils décideront alors de les approuver , ou non. Au passage, ils affecteront le résultat, en respectant certaines règles, notamment en cas de distribution de dividendes .

Ainsi, une assemblée générale ordinaire annuelle des associés doit être convoquée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social. Une fois tenue, la société dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses comptes au greffe .

En principe, ce délai de 6 mois ne bénéficie d’aucun aménagement. Toutefois, il peut arriver qu’une société ne parvienne pas à le respecter. Les motifs divergent. Elle peut alors demander le report de la date de tenue de son assemblée générale annuelle.

Pour connaître les règles applicables à chaque forme juridique, nous vous invitons à consulter les dossiers suivants :

1- Approuver les comptes d’une SASU ou d’une SAS 2- Approuver les comptes d’une EURL ou d’une SARL

Quand déposer la demande de prorogation du délai d’approbation des comptes ?

Idéalement, il vaut mieux déposer la demande de prorogation avant l’expiration du délai légal de 6 mois . Toutefois, la demande peut exceptionnellement intervenir après ce délai .

Par exemple, les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre, ont jusqu’au 30 juin de l’année suivante pour déposer leur demande de report de délai de tenue de leur assemblée générale ordinaire annuelle.

Que contient la demande de prorogation du délai d’approbation des comptes ?

La demande de prorogation du délai de réunion de l’assemblée générale annuelle contient un courrier et plusieurs justificatifs . Plus exactement, elle comprend :

- Une requête émise à l’attention du Président du Tribunal de Commerce, datée et signée,

- Un exemplaire du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent (pas celui en cours),

- Un bilan prévisionnel de l’exercice en cours, en attente d’approbation par les associés,

- Et un chèque pour le règlement des formalités (33,31 euros).

Dans sa requête, le représentant légal de la société doit indiquer les motifs qui le contraignent à demander un report. Il doit également proposer une nouvelle date prévisible pour la tenue de l’assemblée. Le greffe du tribunal de commerce propose un modèle gratuit (téléchargeable ICI ).

A qui envoyer la demande de report de tenue de l’assemblée générale annuelle ?

Le dossier de demande de prorogation de la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce .

Il faut s’adresser à l’organisme territorialement compétent, c’est-à-dire celui dans le ressort duquel se trouve le lieu du siège social de la société.

Poster un commentaire

Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans des délais raisonnables. Vous pouvez demander à tout moment la rectification ou la suppression de vos informations à caractère personnel : Nous contacter

Prénom (obligatoire)

Mail (non affiché) (obligatoire)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Avertissez-moi de la publication de nouveaux commentaires par mail. Vous pouvez également souscrire sans laisser de commentaire.

- Création d’entreprise, les étapes clés

- Réaliser son étude de marché

- Faire son business plan

- Le guide de l’EURL

- Le guide de la SARL

- Le guide de la SASU

- Le guide de la SAS

- Construire son projet d’entreprise en ligne

- Création d’entreprise en ligne

- Comparateur de statut juridique

- Outil de business plan en ligne

- Prévisionnel financier sur Excel

- Evaluer et tester son idée de création

- Bien préparer son projet de création

- Faire un business model canvas

- Valider son projet de création d’entreprise

- Tout comprendre sur le business plan

- Bien préparer son business plan

- Établir les tableaux financiers

- Faire un prévisionnel financier

- Créer une EURL : tout ce qu’il faut savoir

- Créer une SARL : tout ce qu’il faut savoir

- Créer une SASU : tout ce qu’il faut savoir

- Créer une SAS : tout ce qu’il faut savoir

- Tableau comparatif des statuts juridiques

- Choix d’un statut juridique pour l’entreprise

- Choix du régime fiscal de l’entreprise

- Choix d’un statut social pour le dirigeant

- Formalités à accomplir pour créer son entreprise

- Procédure à suivre pour immatriculer sa société

- Solutions pour créer son entreprise

- Créer son entreprise en ligne, choisir et comparer

Navigation :

- Partenariats et publicité

- Nous contacter

- Mentions légales et CGU

- Politique de confidentialité

- Plan de site

- Notre politique de protection des Données à caractère personnel

- Plan du site

Nos autres sites :

- Notre application

- Entreprises et Droit

- Compta-Facile

Le coin des entrepreneurs :

Le coin des entrepreneurs est un média online de référence pour les créateurs d'entreprise, les repreneurs d'entreprises et les chefs d'entreprises. Nous vous proposons sur notre site internet des centaines de dossiers sur les thèmes de la création, la reprise et la gestion d'entreprise, dans le but de vous informer et de vous conseiller dans toutes les étapes de votre projet entrepreneurial (de l'idée de projet jusqu'au lancement de votre nouvelle activité).

En plus du média, Le Coin des Entrepreneurs vous propose également une application digitale pour vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux. Notre application vous propose une multitude de fonctionnalités pour vous guider dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise

Notre mission est simple : proposer aux entrepreneurs un éco-système complet qui leur permet de construire leur projet et de se lancer dans leur nouvelle activité

- Mot de passe oublié ?

- Le fil quotidien

- 4 derniers feuillets

- FH 4039 du 16-05-2024

- FH 4038 du 09-05-2024

- FH 4037 du 02-05-2024

- FH 4036 du 25-04-2024

- Archives FH

- Zoom sur arrêt

- Plus sur le net

- Table infos publiées

- Vie des affaires

- Tous les mensuels RF

- Programmation

- Dictionnaire Fiscal

- Dictionnaire Comptable et financier

- Dictionnaire Social

- Dictionnaire Paye

- Inscription

- Archives newsletters

- Chiffres et indices

- Outils de calcul

- Échéancier

- Sites utiles

- Formulaire de l'entreprise

6 - Reporter une assemblée ou suspendre ses effets : c'est possible en référé

Le juge des référés peut reporter une assemblée générale si celle-ci est de nature à causer un dommage imminent à la société. En outre, bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'annuler les décisions votées en assemblée, il peut en suspendre les effets.

Cass. com. 13 janvier 2021, nos 18-25713 et 18-25730

L'essentiel Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / 6-1 Le juge des référés peut reporter une assemblée générale, jusqu'à l'issue de l'intervention d'un administrateur provisoire préalablement désigné, si les décisions votées risquent d'altérer la mission de l'administrateur. / 6-3 Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler les délibérations d'une assemblée générale mais peut, néanmoins, en suspendre les effets. / 6-6 D'une manière générale, l'annulation des décisions d'une assemblée générale est strictement limitée. / 6-9

Les pouvoirs du juge des référés du tribunal de commerce

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (c. proc. civ. art. 872 ).

En outre, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent (c. proc. civ. art. 873 , al. 1 ) :

-soit pour prévenir un dommage imminent ;

-soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C'est notamment le cas lorsque le juge des référés désigne un administrateur provisoire suite à une paralysie des organes de gestion de la société ou une mise en péril de ses intérêts sociaux (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 1974, n° 73-12282).

L’intérêt de saisir le juge des référés plutôt que le tribunal tient à la rapidité de la procédure. Il sera possible d’obtenir une décision en référé en quelques semaines, voire quelques jours seulement, alors qu’il faut souvent plusieurs mois pour obtenir un jugement du tribunal.

Le juge des référés peut reporter une assemblée

Une société en difficulté financière.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une SAS rencontrait des difficultés financières suite à l’acquisition des titres d’un groupe de société.

La SAS sollicite la nomination d'un administrateur provisoire afin de négocier avec les banquiers une restructuration de sa dette. Par une ordonnance du 17 juillet 2018, un administrateur provisoire est désigné pour une durée de 3 mois.

Entre-temps, les trois associés majoritaires de la SAS adressent au président et associé minoritaire une convocation à une assemblée générale fixée au 30 juillet 2018 ayant pour ordre du jour la révocation du président ainsi que son remplacement.

Quelques jours avant l'assemblée, le président de la SAS demande en référé le report de cette assemblée jusqu’à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.

Une ordonnance du 27 juillet 2018 lui donne gain de cause après avoir constaté que le maintien de l'assemblée générale et le remplacement du président de la SAS seraient contraires à la mission de l'administrateur provisoire. La décision est confirmée par la cour d'appel.

À noter En pratique, la désignation d'un administrateur provisoire n'est possible qu'en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-20240 ; cass. com. 25 février 2005, n° 00-22457 ; cass. com. 6 février 2007, n° 05-19008). En l'espèce, la désignation de l'administrateur provisoire était justifiée par le risque de faillite de la société.

Le report de l’assemblée justifié par un dommage imminent

Les trois associés majoritaires contestent devant la Cour de cassation l'ajournement de l'assemblée générale.

Ils soutiennent que le juge des référés ne peut reporter une assemblée que s'il existe des irrégularités susceptibles de présenter un risque d'annulation des décisions qui seront prises. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la convocation a été régulière et les associés ont reçu toute l'information nécessaire. Ils considèrent en outre que le changement de direction n'aura aucune incidence sur la mission de l’administrateur provisoire.

Leur demande est rejetée par la Cour de cassation. La Cour relève que le changement de présidence, dont l’urgence n’est pas avérée, est susceptible d'affecter la confiance accordée par les banques à l’administrateur provisoire. Par conséquent, la tenue de l'assemblée était bien de nature à causer à la SAS un dommage imminent qu'il convenait de prévenir en ordonnant le report de l'assemblée générale.

À noter Une assemblée générale ne peut être ajournée par une décision de justice que dans des cas exceptionnels. Ainsi, a été admis le report d'une assemblée pour manquement grave à l'information des associés (cass. com. 7 juillet 2020, n° 18-19330). En l'espèce, la décision de report n'est pas justifiée par la présence d'un administrateur provisoire, bien que cela suppose des difficultés pour la société, mais par le risque de faire échouer les négociations avec les banques.

Il peut aussi suspendre les effets d'une assemblée

Une nouvelle assemblée, cette fois-ci réunie.

Dans cette même affaire, les trois associés majoritaires ont de nouveau convoqué une assemblée générale en date du 31 août 2018 avec pour ordre du jour la fixation de la rémunération du président.

Lors de cette assemblée, les associés majoritaires ont modifié l'ordre du jour et ont mis au vote deux nouveaux projets de résolution. Le premier portait sur la révocation du président de ses fonctions et le second sur la nomination d’un nouveau président en remplacement.

Le président s'étant abstenu, la modification de l'ordre du jour a été approuvée et les deux résolutions ont été adoptées à la majorité des voix.

Le changement de dirigeant annulé en référé

Le juge des référés a de nouveau été saisi et, en appel, les décisions votées par l'assemblée générale du 31 août 2018 ont été annulées. Selon les juges, le changement de présidence de la société était à l'origine d'un trouble manifestement illicite et la seule mesure permettant de faire cesser ce trouble était d'annuler les délibérations litigieuses.

Censure de la Cour de cassation

Seule la suspension des effets est possible.

Les associés majoritaires de la SAS ont formé un pourvoi en cassation et l'arrêt d'appel a été censuré. La haute juridiction a rappelé que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés (voir § 6-1 ). Il en est ainsi même dans le cas où cette annulation a pour but de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Toutefois, la Cour de cassation a précisé que le juge des référés avait la possibilité de suspendre les effets des résolutions votées par cette assemblée. En conséquence, si la cour d'appel de renvoi décide de le faire, le changement de présidence ne se produira pas avant l'achèvement de la mission de l'administrateur provisoire.

À noter La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler que le juge des référés ne pouvait pas annuler les délibérations d'une assemblée générale ( cass. com. 29 septembre 2009, n° 08-19937). Elle avait aussi évoqué, dans une affaire précédente, la possibilité pour le juge des référés de suspendre les effets d'une décision d'un GIE prise en assemblée (cass. com. 29 janvier 2008, n° 07-10797).

Faible incidence en pratique

Présence d'un administrateur provisoire

Rappelons que, dans notre affaire, la gestion de la SAS était déjà confiée à un administrateur provisoire. Étant donné que la désignation d'un tel organe entraîne le dessaisissement du dirigeant (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2006, n° 05-15393), le changement de présidence n'aurait eu en pratique aucune incidence au sein de la société dès lors que l'administrateur provisoire exerçait toujours ses fonctions dans la SAS.

Absence de remise en cause de la décision votée

À la différence de l'ajournement, qui reporte la tenue de l'assemblée générale à une date ultérieure, la suspension ne remet pas en cause la décision votée en assemblée. Ainsi, une fois la mission de l'administrateur provisoire accomplie, le nouveau président élu prendra directement ses fonctions.

Cette solution peut être regrettable en présence d'une fraude de la part des associés majoritaires. En effet, il n'est pas exclu dans cette affaire que ces derniers aient forcé la réunion de la seconde assemblée en modifiant l'ordre du jour afin de palier à l'ajournement de la première.

Le changement de dirigeant peut-il être annulé par le tribunal ?

Même devant le tribunal de commerce, la nullité des délibérations d'une assemblée ne modifiant pas les statuts est strictement encadrée. Elle ne peut résulter que :

-soit de la violation d’une disposition impérative des règles applicables aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1 , al. 2 ) ;

-soit de la violation d'une clause des statuts, lorsque cette clause résulte de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855).

Dans une SAS, les conditions de révocation du président ne relèvent d'aucune disposition impérative mais des statuts (c. com. art. L. 227-5 ). Ainsi, dans notre affaire ci-avant commentée, les décisions votées ne pourraient pas être remises en cause devant le tribunal de commerce.

Néanmoins, si le président arrivait à établir une fraude ou un abus de droit commis par les associés majoritaires pour favoriser leurs intérêts au détriment de la société, la délibération pourrait être annulée. En dehors de ce cas, le président révoqué pourra seulement prétendre à des dommages et intérêts sous réserve que sa révocation ait été brutale ou vexatoire.

« Le mémento de la SAS/SASU », RF Web 2019-2 , § 465

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2019-5 , §§ 709 et 713

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2020-3 , § 949

- À propos

- Qui sommes-nous ?

- Notre expertise

- Nous rejoindre

- Mentions légales

- Conditions Générales de Vente

- Conditions Générales d'Utilisation

- Politique de confidentialité

- Contactez-nous

- LE GROUPE REVUE FIDUCIAIRE www.revue-fiduciaire.com 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tél. : 01 48 00 59 66 E-mail : [email protected]

- NOTRE LIBRAIRIE 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tel. : 01 47 70 44 46 E-mail : [email protected]

- Suivez-nous

- La boutique

- Métiers

- Responsable comptable

- Ressources Humaines

- Gestionnaire Paye

- Expert-comptable

- Commissaire aux comptes

- Avocat d'affaires

- Gestionnaire de patrimoine

- CSE/Élus et RP

- Comptabilité

- La Revue Fiduciaire

- RF Comptable

- Veille juridique

- Fonds documentaires

- Social Expert

- Formulaires de l'Entreprise

- Formulaires de Droit Social

- RF Formation

- RF Capsules e-formation

- RF e-Learning

- RF e-Learning CAC

- Communication Client

- Comm'Avocat

- Comm'CGP

- Uloa by Invoke

- Patrim'Expert

Javascript est desactivé dans votre navigateur.

République Française

Service-Public.fr

Le site officiel de l’administration française

- Se connecter

- Accéder au site pour les entreprises

Partager la page

Le lien vers cette page a été envoyé avec succès aux destinataires.

Assemblée générale des copropriétaires.

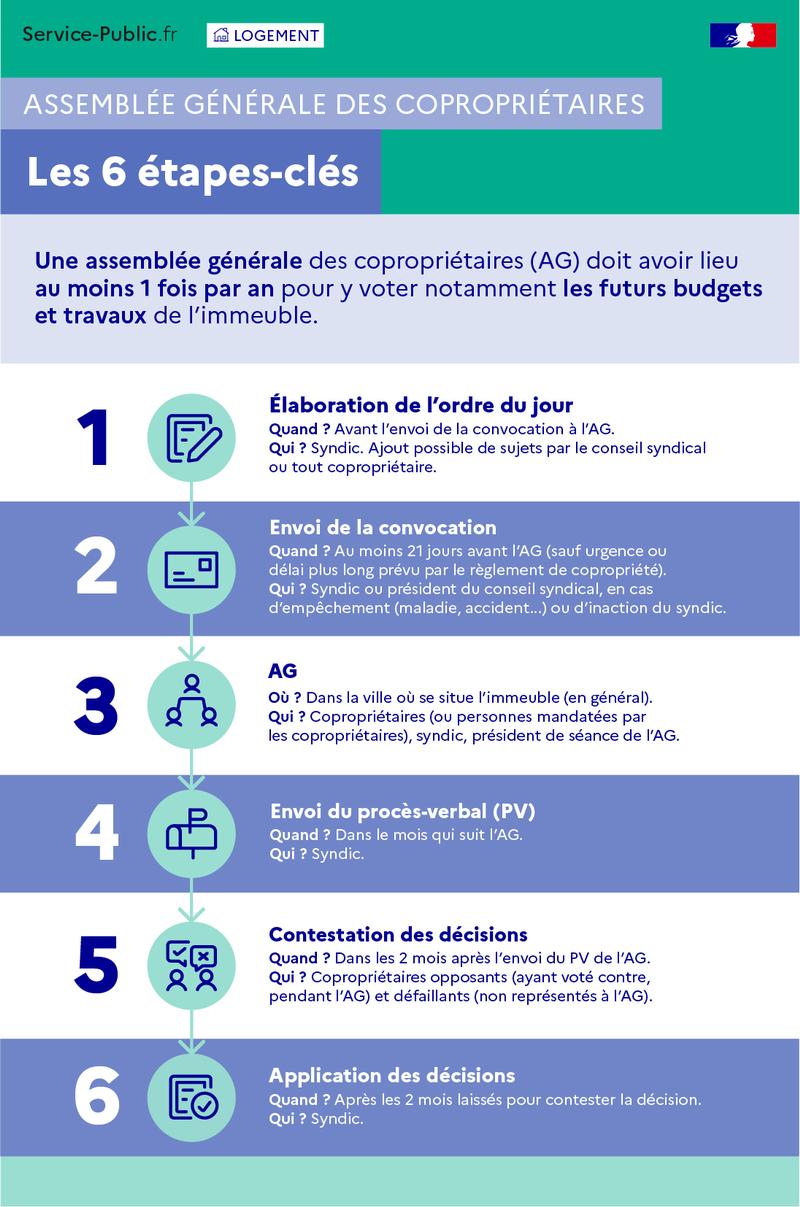

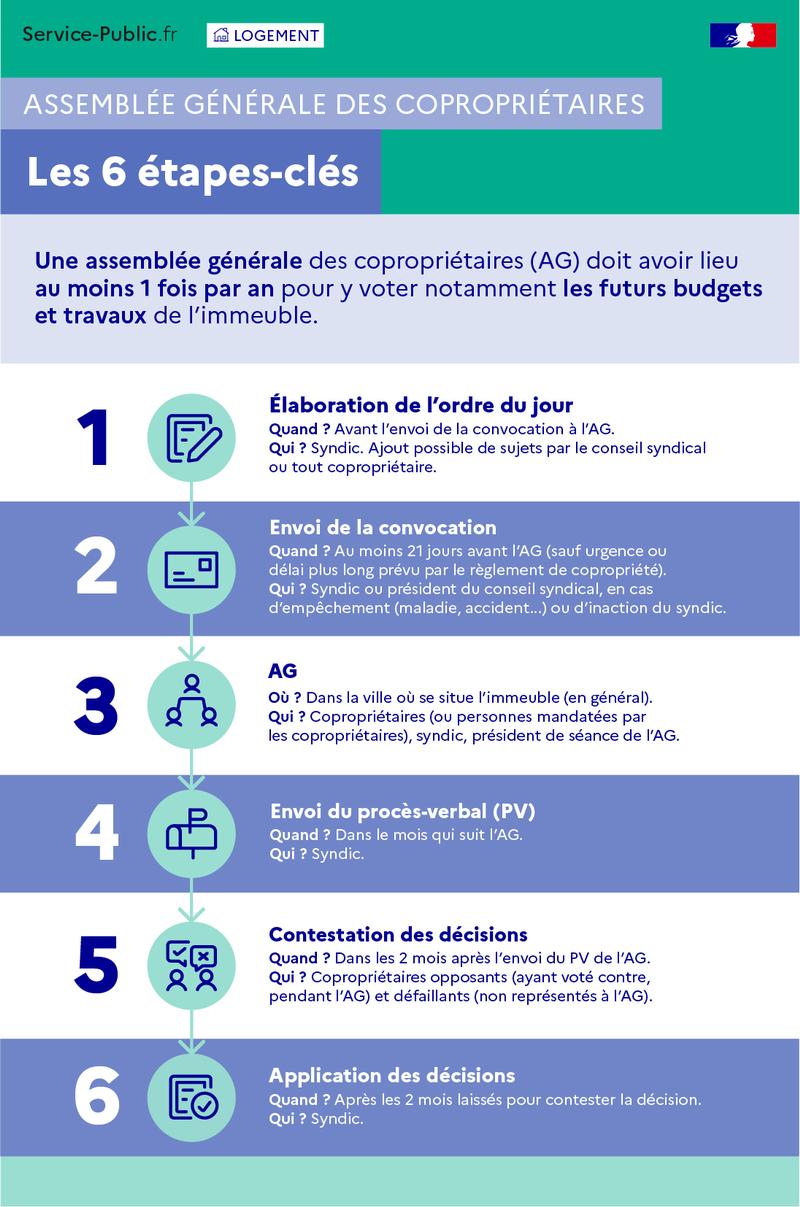

Les copropriétaires doivent se réunir au moins une fois par an pour décider des travaux et des orientations qu'ils souhaitent pour leur immeuble. La tenue des assemblée générales obéit à des règles très précises. Chaque décision fait l'objet d'un vote dont les règles varient selon la nature des décisions à prendre.

Infographie - Assemblée générale des copropriétaires : les 6 étapes clés

Ouvrir l’image dans une nouvelle fenêtre

Une assemblée générale des copropriétaires (AG) doit avoir lieu au moins 1 fois par an pour y voter notamment les futurs budgets et travaux de l'immeuble.

Élaboration de l'ordre du jour

Quand ? Avant l'envoi de la convocation à l'AG.

Qui ? Syndic. Ajout possible de sujets par le conseil syndical ou tout copropriétaire.

Envoi de la convocation

Quand ? Au moins 21 jours avant l'AG (sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété).

Qui ? Syndic ou président du conseil syndical, en cas d'empêchement (maladie, accident...) ou d'inaction du syndic.

Où ? Dans la ville où se situe l'immeuble (en général).

Qui ? Copropriétaires (ou personnes mandatées par les copropriétaires), syndic, président de séance de l'AG.

Envoi du procès-verbal (PV)

Quand ? Dans le mois qui suit l'AG.

Qui ? Syndic.

Contestation des décisions

Quand ? Dans les 2 mois après l'envoi du PV de l'AG.

Qui ? Copropriétaires opposants (ayant voté contre, pendant l'AG) et défaillants (non représentés à l'AG).

Application des décisions

Quand ? Après les 2 mois laissés pour contester la décision.

Assemblée générale des copropriétaires : les 6 étapes clés

Lire la version texte

Convocation

Déroulement

Compte-rendu

Questions ? Réponses !

Quelles sont les règles de vote en assemblée générale de copropriété ?

Peut-on changer l'affectation d'un lot de copropriété ?

Peut-on contester une décision prise en assemblée générale de copropriété ?

Acteurs de la copropriété (organisation juridique)

Documents de copropriété

Budget et charges de copropriété

Copropriété en difficulté

Dossier relatif à l'assemblée générale des copropriétaires (PDF)

Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)

Ouvrage disponible à la vente sur vie-publique.fr

Publicité - La Documentation française

Recherche sur tout le site du village de la justice

Vous êtes sûr ?

Vous allez quitter votre espace membre , vous allez quitter votre espace emploi .

- Accueil

- / Actualités juridiques du village

- / Droit immobilier et urbanisme

- Actualités juridiques du village

- Droit immobilier et urbanisme

Abonnement aux Nouvelles parutions:

Vous permet de recevoir une alerte e-mail vous prévenant de la publication d'un nouvel article dans CETTE rubrique.

Xavier Demeuzoy - Avocat - www.demeuzoy-avocat.com

- Voir le profil de XAVIER DEMEUZOY

- Autres articles de l'auteur

Dix motifs d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires par un Tribunal.

Par xavier demeuzoy, avocat..

154369 lectures 1re Parution: 31 août 2018 Lecture "Tous publics" 31 commentaires 4.95 /5

Imprimer l'article

Syndics ou copropriétaires sollicitent régulièrement les professionnels du droit pour analyser la régularité de convocations où de Procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété. Cet article a pour objet de préciser 10 situations susceptibles d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale par le Tribunal de Grande Instance.

14036 caractères